近日,基础教育发展管理部“撷英计划”的重点项目——社会性科学议题学习的设计与教学模式研究项目,在中国基础教育质量监测协同创新中心林静主持下,在北京师范大学“社会性科学议题学习”项目办与两所项目校的共同努力之下,持续推进并取得新成果。11月—12月期间,项目聚焦社会性科学议题教学中科学建模与社会性科学推理的教学实践,通过分层备课、月度研讨等方式,进一步优化教学模式,助力学生科学素养提升。

一、建模推理教学落地,学生能力全面提升

在11月—12月的教学实践中,北师大附属实验中学和北师大亚太实验学校深入开展科学建模与社会性科学推理教学,取得显著成效。

科学建模实践:像科学家一样思考

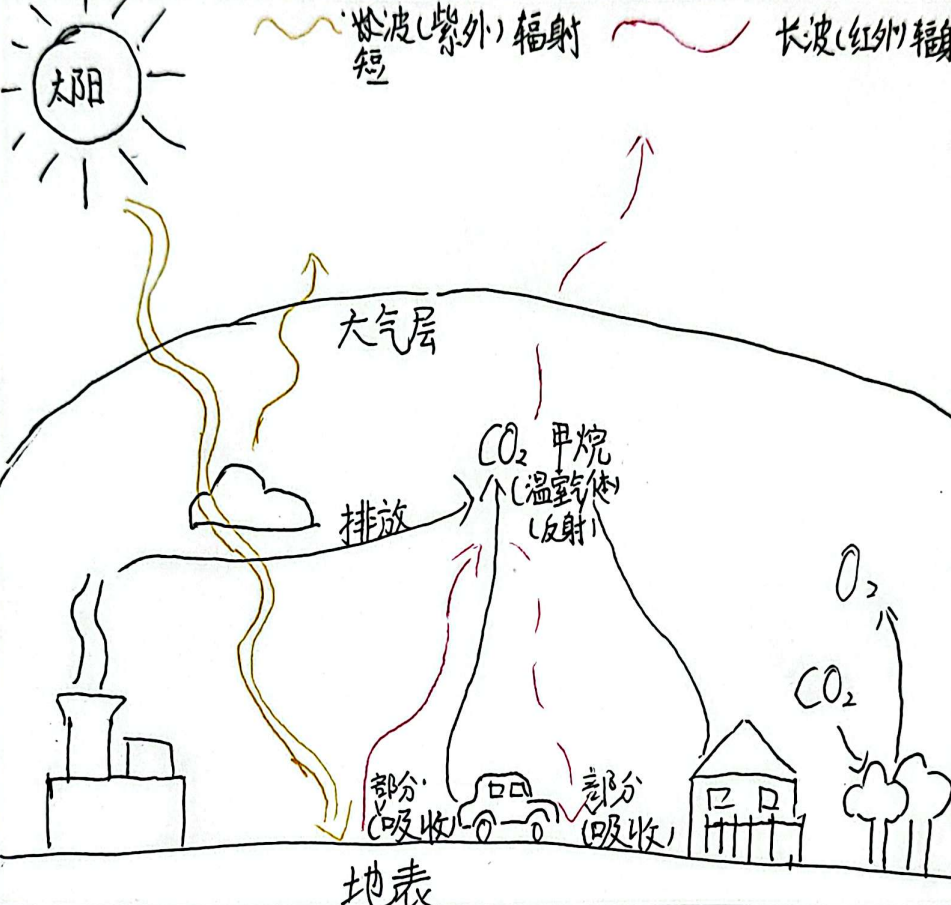

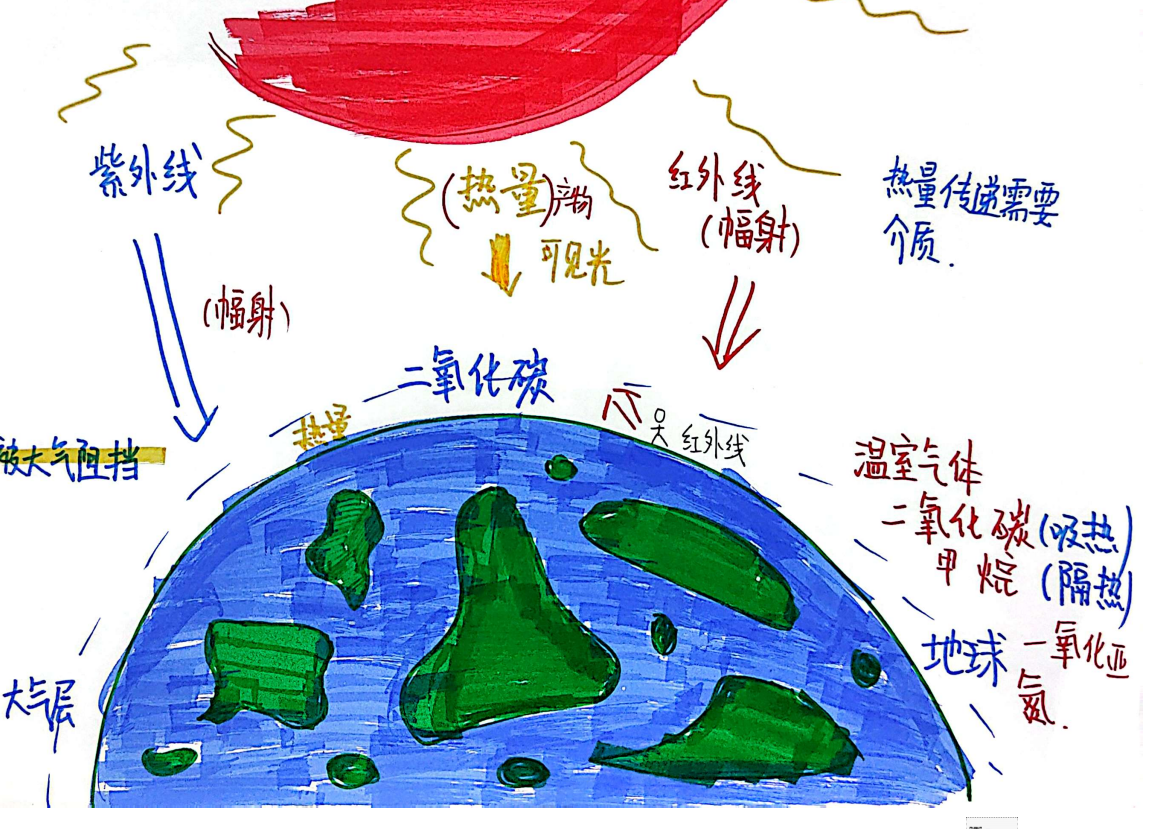

北师大附属实验中学和北师大亚太实验学校围绕社会性科学议题,成功实施了“全球变暖的机制是什么”的科学建模教学。教师组织学生们通过科学建模来转变迷思概念,探究全球变暖的成因。学生像小科学家一样,经历科学建模历程,首先提出全球变暖成因的大胆猜想,构建初始模型解释全球变暖的成因,再与同伴对初始模型不断进行探究与检验,在实践中不断使用模型、评价模型、修订模型,逐步完善对全球变暖成因的科学认知,以及温室效应的科学模型。通过体验科学建模实践,学生深化对模型与建模的认知,发展科学建模能力。

学生建模作品

分学段推进社会性科学推理

北师大亚太实验学校分学段开展社会性科学推理专题课程,围绕低碳生活设计差异化议题:小学以“为了低碳生活,应该选择素食吗”为主题,初中探讨“是否要推广新能源汽车”,高中则聚焦“低碳校园”建设。课程结合各学段学生认知特点,从衣食住行多维度切入,引导学生在真实情境中分析议题的复杂性。与此同时,北师大附属实验中学的学生围绕“是否要推广新能源汽车”展开深入探讨。课程通过科学论证、多视角分析及反思性质疑,帮助学生理解社会性科学议题中的科学与非科学因素。小组合作中,学生积极交流观点,逐步掌握议题探究的核心技能,为后续高阶学习奠定基础。

这一系列教学实践不仅提升了学生的逻辑思维与社会责任感,更展现了SSI-L项目在跨学科融合与核心素养培养上的创新成果。

学生课堂表现

二、集体备课常态开展,教学质量精准优化

项目办与两校教师坚持每周分学段集体备课,尤其在第四部分由于学段不同选取的主题也有所差异,为了确保教学内容的科学性与适切性,周内多次备课。备课中,团队结合前期教学反馈,对科学建模和社会性科学推理的教学设计进行精细化调整,明确教学目标与活动安排。授课后,教师及时复盘课堂效果,针对学生表现提出改进策略,并通过二轮备课优化课程设计。这种“实践-反思-改进”的闭环模式,有效提升了教学实效。

三、月度研讨凝聚共识,项目发展共绘蓝图

项目组召开月度研讨会,项目办成员与两校教师围绕科学建模教学的实施成效展开深入交流。授课教师分享了课堂中学生的典型表现,与会教师围绕课堂教学中的问题分享探讨。项目负责人林静对教学成果给予肯定,并提出“加强跨学科整合”“细化建模评价标准”等建议。与会教师还就下一阶段的教学计划达成共识,为项目持续发展注入新动力。

随着项目的推进,项目组将继续以科学建模和社会性科学推理为核心,深化教学实践与研究。通过集体备课、月度研讨和专家指导的多维联动,进一步优化SSI-L教学模式,为培养学生科学素养和社会责任感探索更多可行路径。项目团队期待在接下来的工作中取得更多突破性成果,为科学教育高质量发展贡献力量。

Recently, the Socioscientific Issues-based Learning and Teaching Model Research Project, a key project within the Xieying Program at BNU’s Department of Basic Education Development Management, has continued to develop and made significant progress, led by Professor Lin Jing from the Collaborative Innovation Center of Assessment for Basic Education Quality at Beijing Normal University and with the collective efforts of the Beijing Normal University Socioscientific Issues-based Learning (SSI-L) Project team and the two partner schools. From November to December, 2024, the project focused on teaching practices of scientific modeling and socioscientific reasoning in SSI education, further optimizing the teaching model through tiered course preparation and monthly seminars, contributing to the enhancement of students’ scientific literacy.

I. Implementation of Modeling and Reasoning Teaching, Comprehensive Improvement of Student Capabilities

During the teaching practices from November to December, the Experimental High School Attached to Beijing Normal University and the Asia-Pacific Experimental School of Beijing Normal University deeply engaged in scientific modeling and socioscientific reasoning teaching, and achieved significant progress.

Scientific Modeling Practice: Thinking Like Scientists

Focusing on socioscientific issues, the Experimental High School Attached to Beijing Normal University and the Asia-Pacific Experimental School of Beijing Normal University successfully implemented scientific modeling teaching on the topic “What is the mechanism of global warming?” Teachers organized students to transform misconceptions through scientific modeling and explore the mechanism of global warming. Students, acting like young scientists, underwent the scientific modeling process: first proposing bold hypotheses about the mechanism of global warming, constructing initial models to explain the mechanism, then continuously exploring and testing the initial models with peers, and in practice, repeatedly using, evaluating, and revising the models. This process gradually refined their scientific understanding of the global warming mechanism and the scientific model of the greenhouse effect. Through engagement in scientific modeling practices, students deepened their knowledge of models and modeling and developed their scientific modeling capabilities.

Tiered Advancement of Socioscientific Reasoning

The Asia-Pacific Experimental School of Beijing Normal University conducted socioscientific reasoning themed courses in tiered phases. The school designed differentiated topics around low-carbon living: primary school students explored “Should we choose vegetarianism for a low-carbon lifestyle?”; junior high school students discussed “Should new energy vehicles be promoted?”; and senior high school students focused on “low-carbon campus” construction. The courses, tailored to the cognitive characteristics of each educational level, engaged students from multiple dimensions—clothing, food, housing, and transportation—guiding them to analyze the complexity of issues in real life contexts. Meanwhile, students at the Experimental High School Attached to Beijing Normal University engaged in in-depth discussions on “Should new energy vehicles be promoted?” The courses facilitated scientific argumentation, multi-perspective analysis, and reflective questioning, and helped students understand the scientific and non-scientific factors in socioscientific issues. Through group collaboration, students actively exchanged viewpoints, and gradually mastered core skills for issue inquiry, laying a foundation for advanced learning.

This series of teaching practices not only enhanced students’ logical thinking and social responsibility, but also demonstrated the innovative achievements of the SSI-L project in cross-disciplinary integration and core literacy development.

II. Normalized Conduct of Collective Course Preparation, Precise Optimization of Teaching Quality

The Project Office and teachers from both schools maintained weekly collective course preparation for each schooling phases. Particularly in the fourth section, due to differences in educational levels, the selected issues varied, and multiple preparation sessions were held within the teaching week to ensure the scientific accuracy and appropriateness of teaching content. During preparation, the project team integrated feedback from prior teaching, made refined adjustments to the teaching design for scientific modeling and socioscientific reasoning, and clarified teaching objectives and activity arrangements. After classes, teachers promptly reviewed their teaching effectiveness, proposed improvement strategies based on student performance, and optimized course design through a second round of course preparation. This “practice-reflection-improvement” closed-loop model effectively enhanced teaching effectiveness.

III. Monthly Seminars for Consensus Building, Collaborative Planning for Project Development

The project team held monthly seminars, during which the Project Office members and teachers from both schools engaged in in-depth exchanges on the implementation effectiveness of scientific modeling teaching. During the seminars, teachers shared typical student performances in their class, and other participants discussed problems encountered in the teaching process that were shared. Project leader Lin Jing affirmed the teaching outcomes and proposed suggestions such as “strengthening interdisciplinary integration” and “refining modeling evaluation standards.” Participating teachers also reached a consensus on the teaching plan for the next phase, injecting new momentum into the project’s continued development.

As the project moves forward, the project team will continue to focus on scientific modeling and socioscientific reasoning, and deepen their teaching practices and research. Through multidimensional collaboration in collective course preparation, monthly seminars, and expert guidance, the SSI-L teaching model will be further optimized, exploring more feasible pathways for cultivating students’ scientific literacy and social responsibility. The project team looks forward to achieving more ground-breaking results in future work, contributing to the high-quality development of science education.